草津の歴史や史跡、観光スポットなどを、草津市観光ボランティアガイド協会の皆さんがご紹介します。新たな草津の魅力がきっとわかるはずです!

パーソナリティ&ディレクターは、中嶌裕恵さんです。

※著作権の関係により、楽曲など一部部分を削除しております。ご了承ください。

毎月第1週目から第4週目の土曜日

①12時~13時 ②20時~21時 ③25時~26時

※第2週目には第1週目の再放送、第4週目には第3週目の再放送をお送り致します。

2019年度のオンデマンド放送は、次のページをご覧ください。 → 以前のオンデマンドはこちら

第48回『常盤学区志那地区パート③』

テーマは、『常盤学区志那地区パート③』です。

お話は、草津市ボランティアガイド協会 会長 森 健蔵さん

第47回『常盤学区志那地区パート②』

テーマは「常盤学区志那地区パート②」

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会 森健蔵さんです。

昨年の4月から5回にわたって放送したパート①では、常盤学区の芦浦観音寺についてお聴きしました。

今回は、パート②。志那には市川家が何軒かありますが、市川吉澄さんが第33代目当主の市川本家です。歌舞伎の市川宗家とも繋がっているかも・・・。市川家のお話を中心に伺いました。

第46回『志那街道』

志那街道は、志那港を起点として、志那神社の東から志那中、片岡を経て印岐志呂神社の横を通り、芦浦・長束(なつか)・守山の金森を経て中山道を合流する街道です。

今回は「志那街道」の起点となった志那港の重要性、周辺地域の歴史、古い伝承について様々にお話頂きます。

主な内容は

・地域の歴史・志那港の重要性・足利尊氏・蓮海寺・俳諧の祖山崎宗鑑と句碑・道標 など、、、。

お話は草津市観光ボランテイアガイド協会 中後佐知子さん です。

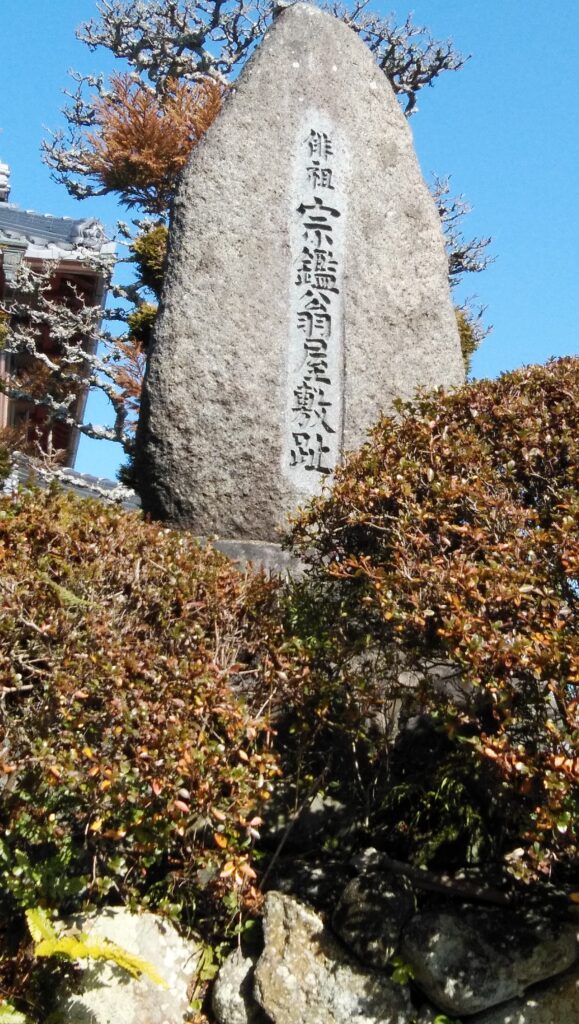

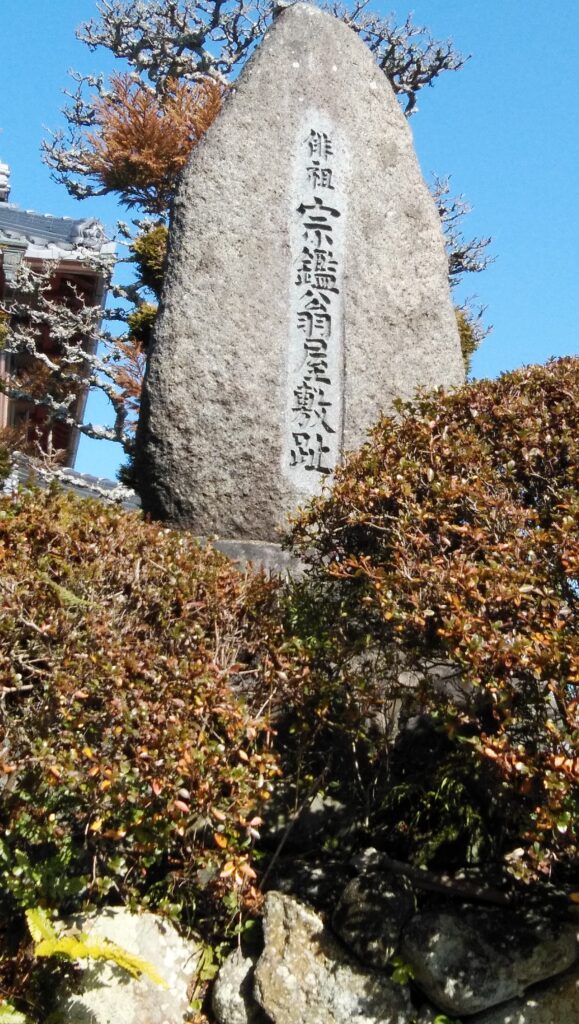

①蓮海寺にある山崎宗鑑の句碑(志那町) 中後さん撮影

②山崎宗鑑翁屋敷跡(志那町) 中後さん撮影

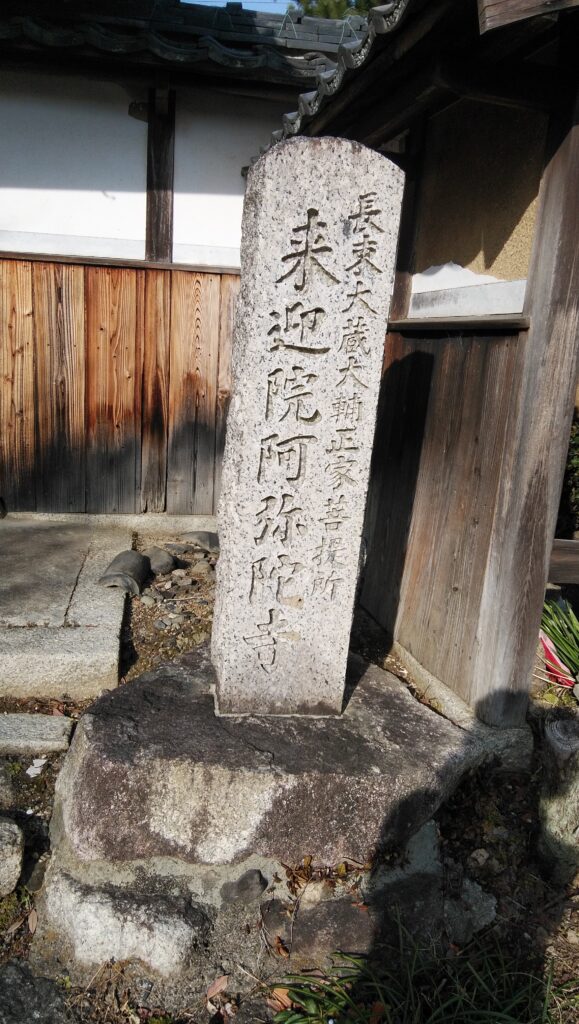

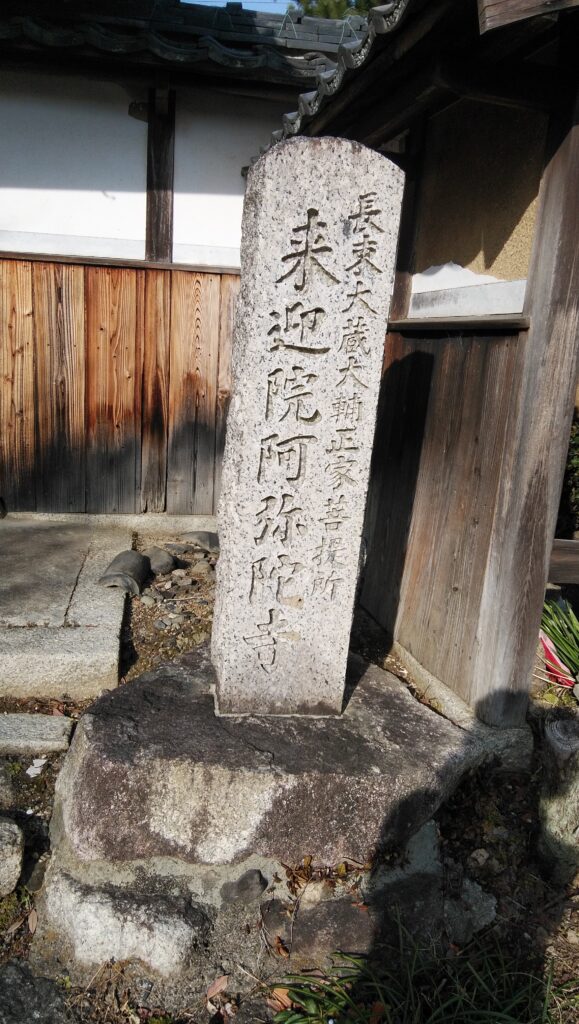

③秀吉に仕えた長束正家 菩提所跡(長束町) 中後さん撮影

④中山道守山にあった志那街道分岐点道標 (現在は長浜市下郷伝平氏屋敷内にある) 1997年6月11日 三村さん撮影(史料より)

第45回『急がば廻れの語源は!!くさつ!』

室町時代の連歌師、宗長が、「もののふの 矢橋の船は早くとも 急がば回れ 瀬田の長橋」と詠んでいます。

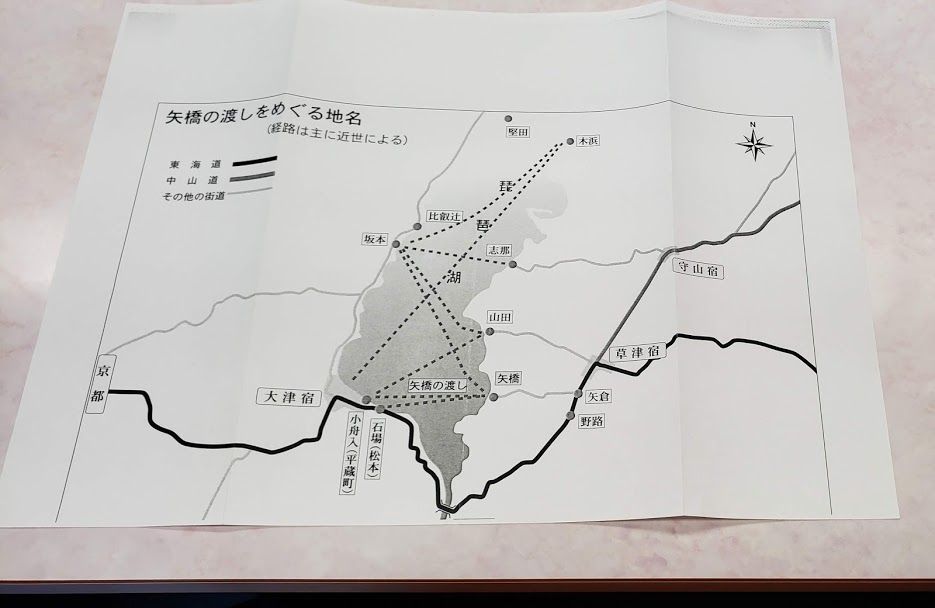

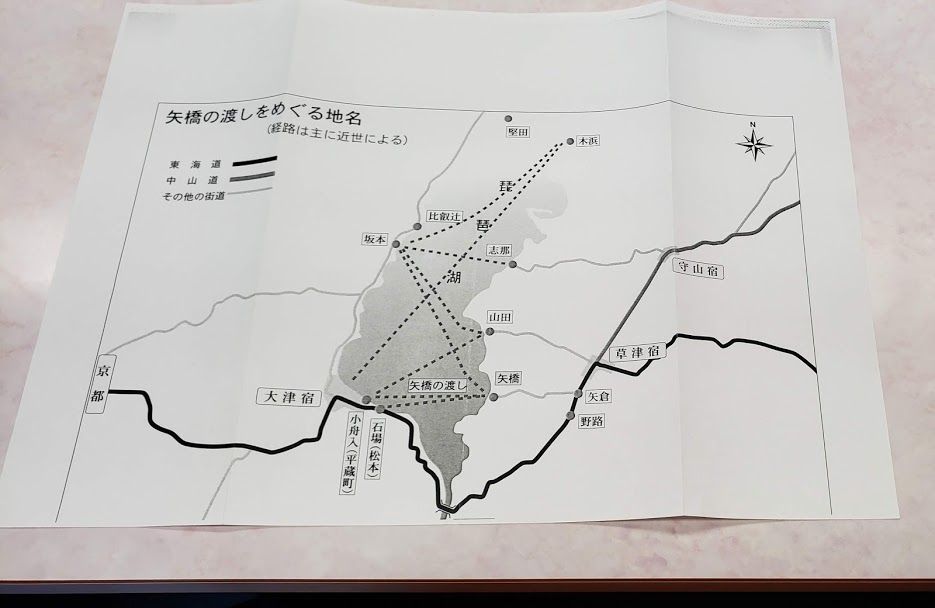

大津は矢橋の対岸で、真向に渡るわけですから大変近道です。しかし、気象条件により船の欠航があり、比叡山からの吹き下す突風(比叡おろし)で船が転覆する危険を伴うので、自分の足で歩き瀬田の唐橋へ回って行く方が安全であるという意味です。それで、東海道と矢橋道の分岐点が、急がば回れの語源の地となる訳で、広辞苑の辞書にも記載されています。

旅の発展と矢倉の道標・姥が餅や(うばがもちや)・矢橋道(やばせみち)・若宮天満宮(わかみやてんまんぐう)・芦浦道標(あしうらどうひょう)・矢橋港跡(やばせこうあと)などについて解説頂きました。

お話は 草津市観光ボランテイアガイド協会 中後佐知子さん です。

矢橋の渡しの地図と地名

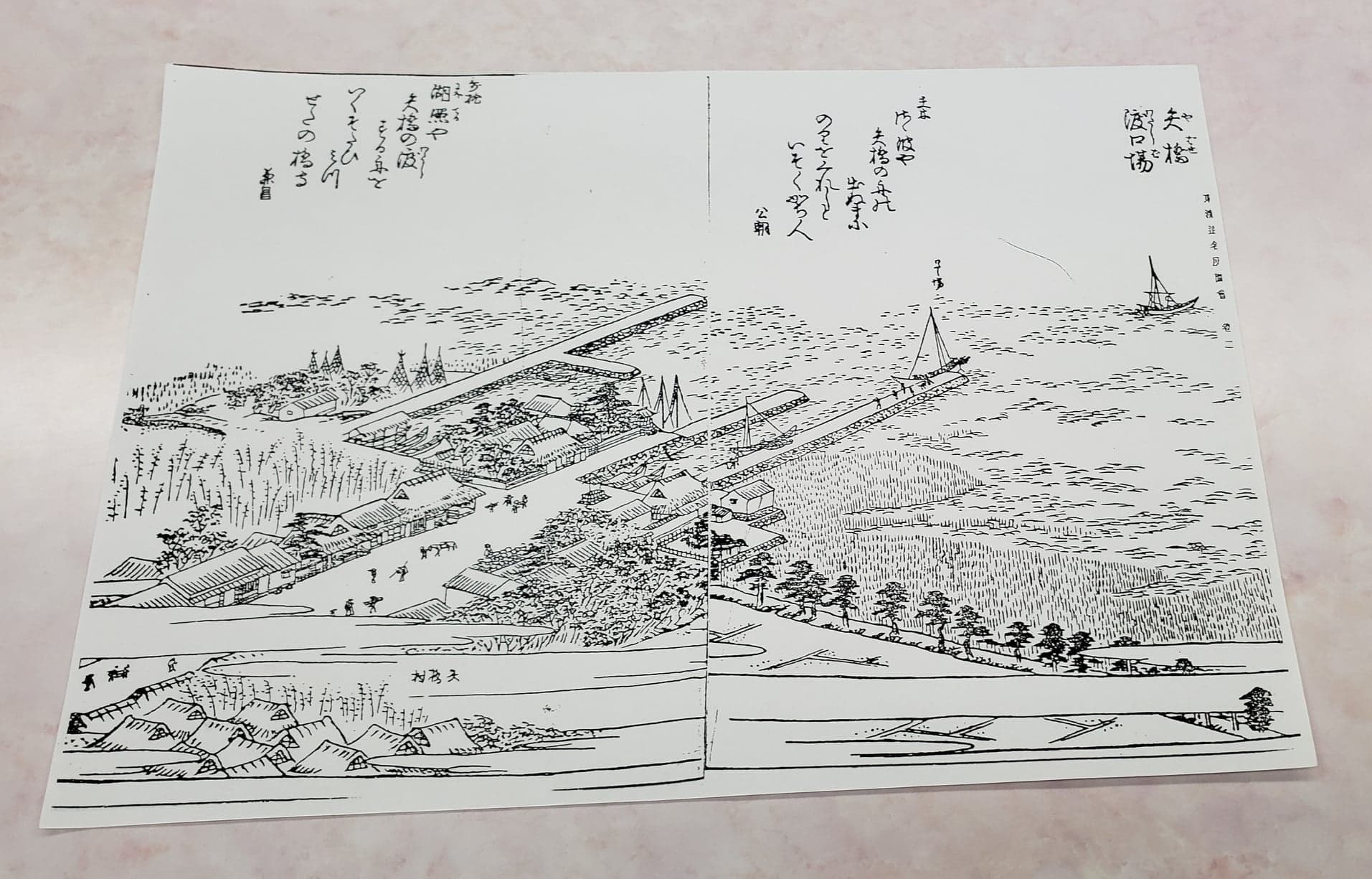

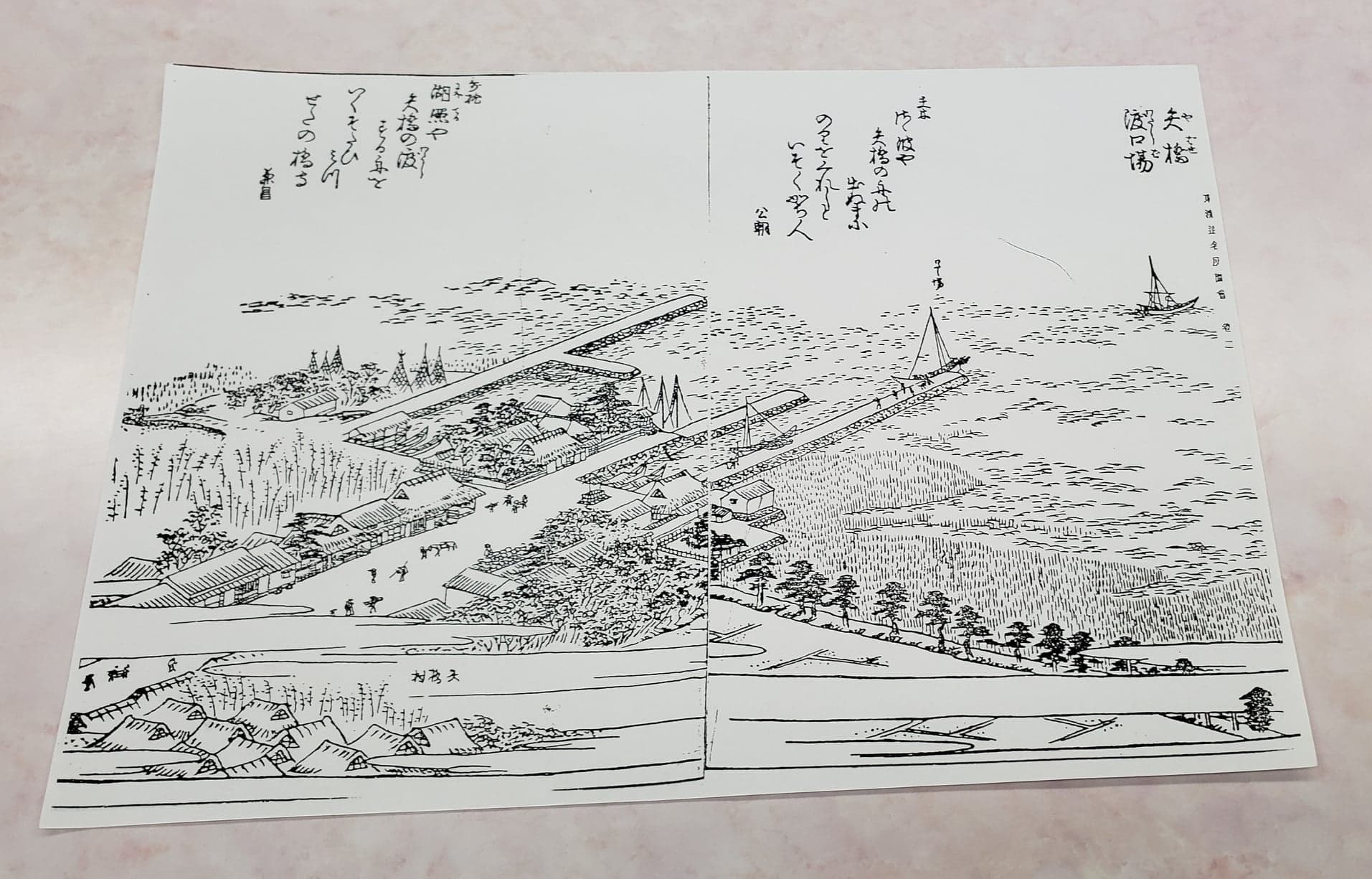

東海道名所図会から

第44回『草津宿番外編④』

「東海道草津宿番外編④」4回シリーズでお送りしています。

東海道の五十三次シリーズとして、草津宿から京都三条までの名所や旧跡を番外編としてお送りしています。

パート④は最終となり、京都にある

「奴茶屋」(やっこじゃや)、「山科道標」、「天智天皇陵」、「木食正禅師」(もくじきしょうぜんじ)、「九条山」、「京都市立蹴上上水道」、「粟田神社」(あわたじんじゃ)、「白川橋そばの道標」、「三条大橋」などについて案内して頂きました。

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会 嶋口弥一郎さんです。

第43回『草津宿番外編③』

「東海道草津宿番外編③」4回シリーズでお送りしています。

東海道の五十三次シリーズとして、草津宿から京都三条までの名所や旧跡を番外編としてお送りしています。

パート③は、大津市側の石場港と対岸の草津矢橋港との船の行き来に重宝されていた今の琵琶湖ホール横にある「石場の常夜灯」やその先にある「小舟入常夜灯」などについて。

また、明治24年に、ロシア皇太子ニコライが、警備にあたっていた巡査津田三蔵に切りつけられ、日本中を揺るがす大事件となった「大津事件」の発生場所なども、お話いただきます。

お話は 草津市観光ボランテイアガイド協会 嶋口弥一郎さんです。

第42回『草津宿番外編②』

「東海道草津宿番外編②」4回シリーズでお送りしています。

東海道の五十三次シリーズとして、草津宿から京都三条までの名所や旧跡を番外編としてお送りしています。

パート②は、大津市の膳所藩士邸跡三ケ所「菅沼曲翠(すがぬまきょくすい)」「義仲(ぎちゅう)寺」「芭蕉の句碑」3句などについて。

お話は 草津市観光ボランテイアガイド協会 嶋口弥一郎さんです。

第41回『草津宿番外編①』

テーマは「東海道草津宿番外編①」4回シリーズです。東海道の五十三次シリーズとして、草津宿から京都三条までの名所や旧跡を、番外編としてお送りしていきます。

パート①は、大津市にある「近江国府跡」「浄光寺」「建部大社」「瀬田の唐橋」「栄町商店街」「粟津の晴嵐」「若宮八幡宮」「杉浦重剛旧宅」について。

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会 嶋口弥一郎さんです。

第40回『草津の白鳳寺院 その2』

テーマは、「草津の白鳳寺院 その2 花摘寺(はなつみでら)」2回シリーズ最終回です。

あまり知られていない草津市の白鳳寺院について紐解いていきます。後篇は、草津の白鳳寺院の中から「花摘寺」について。

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会 吉澤謙一さんです。

第39回『草津の白鳳寺院 その1』

テーマは「草津の白鳳寺院 その1」2回シリーズでお送りします。

草津には数多くの白鳳寺院跡があります。あまり知られていない草津市の白鳳寺院について紐解いていきます。

前篇は、自白鳳時代の日本の寺院の歴史や古代の寺院数について

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会 吉澤謙一さんです。

第38回『著名人が行き交った幕末の草津宿(女性の旅)』

2回シリーズ最終回です。

篤姫(天璋院)・和宮(静寛院宮)・土御門藤子(お婦持ち)・内藤充眞院・島津充眞員など、大福帳に記載された記録から顧みます。

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会の石田はま子さんです。

それぞれの著名人の草津に係るエピソードなどもお話頂きます。新しい情報も見つかりましたよ。

第37回『著名人が行き交った幕末の草津宿(新選組を中心に)』

今回から2回シリーズでお送りします。

お話は、草津市観光ボランテイアガイド協会の石田はま子さんです。

慶応元年(1865年)5月9日の大福帳には、新選組の有名な土方歳三、斎藤一、伊藤甲子太郎、藤堂平助の幹部を含む32名が宿泊したと記されています。

それぞれの著名人の草津に係るエピソードなどもお話頂きます。

第36回『東海道草津宿から京三条大橋をあるく その3 大津市月の輪の月輪寺・月輪池・西行屋敷について』

草津市観光ボランテイアガイド協会の嶋口弥一郎さんのお話です。

第36回となる今回のテーマは、「東海道草津宿から京三条大橋をあるくその3ー大津市月の輪の月輪寺、月輪池、西行屋敷」です。

草津市の先、大津市の月の輪にも、歴史豊かな遺産があります。月輪寺・月輪池、・大萱の一里塚・大江千里の旧蹟・西行屋敷などを紹介していただきます。

尚、このシリーズは、草津宿を出たお隣の、今回の月の輪までで終了させていただきます。

第35回『東海道草津宿から京三条大橋をあるくその2野路の一里塚・子守地蔵・野路の玉川・弁天池の民話について』

草津市観光ボランテイアガイド協会の嶋口弥一郎さんのお話です。

嶋口さんはガイドのお仕事で、草津宿から京三条大橋までの案内をされています。

野路の一里塚・子守地蔵・野路の玉川・弁天池の民話について一里塚の意味から、働きなど旅人の道標だった事、子守地蔵が6体いた事、全国に6か所ある玉川のひとつである玉川について、また弁天池の民話「弁天池とおつゆの悲恋」についても、お話頂きました。

第34回 『【東海道草津宿から京三条大橋をあるく その1 光伝寺・矢倉道標』

今回は、草津市観光ボランテイアガイド協会の嶋口弥一郎さんのお話です。

嶋口さんはガイドのお仕事で、草津宿から京三条大橋までの案内をされています。シリーズでお話しいただきます。

その1は、草津宿の黒門跡から光伝寺、チャップリンのステッキ、矢倉道標、「急がば回れ」の “ことわざ” など身近な地域での話題が教えて貰えますよ。

第33回 『黒土(くろつち)遺跡と榊差(さかきざし)遺跡、東山道について』

今回も、草津市観光ボランテイアガイド協会の吉澤謙一さんのお話です。

南草津駅南西側、十禅寺川から南笠集落の間に広大な水田が広がっており、その下に、古代の遺跡が眠っていることは、以前より分かっていました。その、黒土(くろつち)遺跡と榊差(さかきざし)遺跡、東山道について、お話頂きます。

第32回『野路岡田遺跡と野路宿について』

今回も、草津市観光ボランテイアガイド協会の、吉澤謙一さんのお話です。

南草津駅と周辺の建設に際して、周辺の土地区画整備にかかわる前の、発掘調査結果についてです。

野路岡田遺跡とは、南草津駅から西方8万平方メートルで、そこからは道路跡、住居跡、井戸等の遺構151ヵ所が検出されました。

出土遺物としては専用コンテナ500箱分を収集しています。どのようなものが出土したかなども、お話頂きます。

また、鎌倉幕府の成立とともに、東海道は都と鎌倉を結ぶ主要幹線路として重要視され、「野路宿」が設置されましたが、野路宿の変遷についても伺います。

第31回『古代製鉄についての技術面②』

今回も、草津市観光ボランテイアガイド協会の吉澤謙一さんのお話です。

鉄は、用途によって必要な製品をどうやって作るかが大切です。

草津にあった製鉄群跡に関連して、古代製鉄の技術面に焦点を当ててのお話、今日は前回のお話の続き、技術についてお話しいただきます。

第30回『古代製鉄についての技術面①』

今回は、草津市観光ボランテイアガイド協会の吉澤謙一さんのお話です。

鉄は、用途によって必要な製品をどうやって作るかが大切です。

草津にあった製鉄群跡に関連して、今回から古代製鉄の技術面に焦点を当ててのお話、今日はそのうち操業編をお話しいただきます。

第29回「志那・下物・芦浦などの常盤学区の観光」から『芦浦観音寺 その5』

草津市観光ボランティアガイド協会会長 森 健蔵さんのお話です。

芦浦観音寺には、時代を築いた信長、秀吉等が関わった歴史があります。

今回も、芦浦観音寺第30世の西川浄海師が手掛けた「芦浦観音寺探訪」より、森会長にひも解いていただきながら、芦浦観音寺の秘宝や書物の数々をご紹介頂きます。

常盤学区の歴史から芦浦観音寺のシリーズの最終回です。

第28回「志那・下物・芦浦などの常盤学区の観光」から『芦浦観音寺 その4』

今回は「芦浦観音寺 その4」

草津市観光ボランティアガイド協会会長 森 健蔵さんのお話です。

芦浦観音寺には、時代を築いた信長、秀吉等が関わった歴史があります。

今回も、芦浦観音寺第30世の西川浄海師が手掛けた「芦浦観音寺探訪」より、森会長にひも解いていただきながら、芦浦観音寺の秘宝や書物の数々をご紹介頂きます。

第27回「志那・下物・芦浦などの常盤学区の観光」から『芦浦観音寺 その3』

草津市観光ボランティアガイド協会会長 森 健蔵さんのお話です。

芦浦観音寺には、時代を築いた信長、秀吉等が関わった歴史があります。

今回も、芦浦観音寺第30世の西川浄海師が手掛けた「芦浦観音寺探訪」より、森会長にひも解いていただきながら、芦浦観音寺の秘宝や書物の数々をご紹介頂きます。

第26回 「志那・下物・芦浦などの常盤学区の観光」から『芦浦観音寺 その2』

今回も、草津市観光ボランティアガイド協会会長 森 健蔵さんのお話です。

芦浦観音寺には、時代を築いた信長、秀吉等が関わった歴史があります。

芦浦観音寺第30世の西川浄海師が手掛けた「芦浦観音寺探訪」より、森会長が紐解きながら、芦浦観音寺の秘宝や書物の数々をご紹介頂きます。

第25回 「志那・下物・芦浦などの常盤学区の観光」から『芦浦観音寺 その1』

今回のお話は、草津観光ボランテイア協会会長 森 健蔵さんです。

芦浦観音寺の現住職第30世の西川浄海師が「芦浦観音寺探訪」と題して大冊の労作を上梓されました。その書物を基にシリーズで数回にわたり、お話頂きます。